Nachrichten

Die Toten von Meschede

27.10.2025

Regionales Kriegsverbrechen in Studie aufgearbeitet – Großes Interesse am Vortrag

Von Frank Albrecht

Meschede. Nicht nur in seinen Augen ist es eines der „schwerwiegendsten Kriegsendphase-Verbrechen in Deutschland überhaupt“ – sagt der Historiker Dr. Marcus Weidner, Wissenschaftlicher Referent beim LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte.

Ein Kriegsendphase-Verbrechen im März 1945: Rekonstruktion, Strafverfolgung, Erinnerungen“, mit dem Dr. Weidner seine mehrjährige Studie zu einem sehr düsteren Kapitel der letzten Kriegstage vorstellte, an denen eigentlich doch schon alles (Morden) vorbei sein sollte: Den Tod vor allem osteuropäischer Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. In die Alte Synagoge Meschede hatte der Fachbereich Gesellschaft und Politik in Kooperation mit dem Mescheder Bündnis für Demokratie und Solidarität eingeladen. Und es kamen nicht nur ältere Zuhörende, auch viele jüngere Menschen zeigten ihr Interesse am Thema und wurden von Fachbereichsleiterin Stephanie Jordans dazu begrüßt.

Tragweite und Hintergründe des Vortrages wurden den Gästen der Veranstaltung schon in den ersten Minuten mehr als deutlich. Ohne viele Worte wurde ein kurzer Filmbeitrag in Schwarzweiß gestartet, der die schreckliche Geschichte hinter dem Vortrag zeigte: Eine Kamera der Alliierten filmte im Jahre 1945, als Bürger:innen aus Warstein-Suttrop nach dem Ende des Krieges von US-Soldaten gezwungen wurden, sich die in Massengräbern verscharrten Leichen von Zwangsarbeitern anzusehen.

Zu sehen war, wie ganze Familien – meist jedoch nur Frauen mit ihren kleinen Kindern – an den Toten vorbeigingen, die von den Nationalsozialisten im März 1945 hingerichtet wurden. Bedrückendes Schweigen herrschte in der Alten Synagoge, als die Getöteten in Nahaufnahme und „ungeschminkte“ Beerdigungsszenen auf der Leinwand gezeigt wurden. Der Tod von Zwangsarbeitenden im NS-Gau Westfalen Süd und das Wirken der Alliierten wurde für alle plötzlich regional greifbar.

Wie schon bei anderen Vorträgen hatte Dr. Marcus Weidner das Untersuchungsthema seiner knapp eintausend Seiten umfassenden Studie zu dem Kriegsverbrechen mit dem Film eingeleitet. „Es gab den Befehl, die Zwangsarbeiter im Wald zu erschießen“, so Weidner, Gefangene aus Warstein, Eversberg und Suttrop seien dabei gewesen, schilderte der Historiker und Archäologe.

Insgesamt 208 Menschen, vor allem aus Polen und der UdSSR, seien so auf Befehl im März 1945 ermordet worden – Dr. Weidner sagt es deutlich. Und er machte vor dem interessierten Publikum in Meschede deutlich, was er mit seiner Studie erreichen möchte – eine Aufklärung über die Tat, ihre Hintergründe und vor allem die kriminalistische und juristische Aufarbeitung in den 50er und 60er Jahren. „Dieses Verbrechen ist noch wenig erforscht, und es gibt über 1.000 Funde sowie zahlreiche noch unberührte Begräbnisstätten“, so Dr. Weidner zu seiner Motivation.

Der Historiker erklärte einem sehr gespannten Publikum, dass das Schicksaal vor allem der polnischen und russischen Zwangsarbeiter in den letzten Wochen des Krieges von einer sich verschlechternden Versorgungslage gekennzeichnet gewesen sei. Daher sollten diese in Auffanglager verbracht oder andernfalls erschossen werden. Die als „Räumungsaktion“ bezeichnete Vorgehensweise und der so genannte Hardenberg-Befehl seien somit als ein Grund für die Massentötung anzusehen.

Bürgermeister hat unrühmliche Rolle gespielt

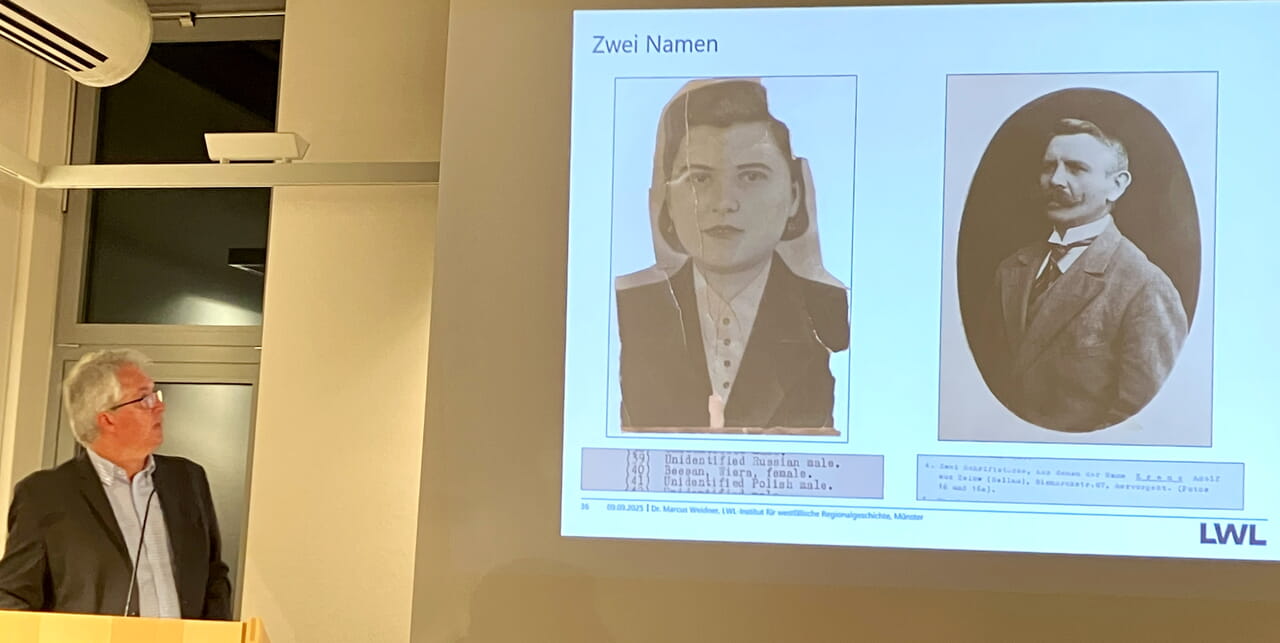

In seinem Vortrag, mit Bildern untermalt, beschrieb Dr. Weidner die Erschießungsaktionen unter anderem in Warstein und Meschede-Eversberg, denen häufig willkürlich aufgegriffenen Personen zum Opfer gefallen sind – seiner Vermutung nach auch aus Angst, dass ihre Versorgung mit Essen nicht gewährleistet werden könne. „Die Befürchtung, dass die Zwangsarbeiter mit selbst benötigten Lebensmitteln versorgt werden müssen, wurde als Angriff auf den Staat gesehen“, schilderte der Wissenschaftler einen möglichen Grund für die sinnlosen Tötungen.

So paradox die damaligen Gründe für die Ermordungen scheinen, so unglaublich seien die folgenden Untersuchungen in den 50er und 60er Jahren gewesen. Verbreitet sei das Narrativ von „fremden Tätern“ erzählt worden, so Dr. Weidner, und nach den Gerichtsverfahren sei das Sauerland von den Taten quasi freigesprochen worden. „Eine besonders unrühmliche Rolle kam dem damaligen Mescheder Bürgermeister Gierig zu, der als Mittäter gelten kann“, so Weidner.

Der Referent prangerte vor seinen Zuhörenden ein „kollektives Tabu“ hinsichtlich der verübten Taten an, welches bis in die 1980er Jahre vorgeherrscht habe. Anonyme Anzeigen bei Behörden hätten einige Prozesse Anfang der 1960er Jahre in Gang gebracht, aber bei der Aufklärung der Taten habe es letztendlich wenig Kooperationsbereitschaft gegeben.

Von einer Verdrängungskultur sogar bis in die 1990er Jahre erfuhr das interessierte Publikum, und davon, dass die Umbettung der Toten nach Meschede als Chance genutzt worden sei, das Verbrechen aus der Stadtgeschichte zu tilgen. Auch in Rüthen-Kallenhardt seien seinen Untersuchungen nach sieben Grabstellen weder gepflegt noch dokumentiert und somit nicht mehr auffindbar gewesen. Um dennoch etwas Licht in das Dunkel der Taten zu bringen, sei für fast drei Wochen mit einem großen Team an vermuteten Stellen gegraben und dies sogar mit Leichenspürhunden der Polizei begleitet worden.

In einer sich anschließenden Fragerunde wurde das Publikum einbezogen, das zunächst wissen wollte, wie solche Untersuchungen persönlich zu ertragen seien. „Eine professionelle Distanz ist wichtig, aber je konkret persönlicher die Geschichten waren, umso bedrückender sind sie geworden“, schilderte Referent Weidner.

Warum die Taten verschwiegen wurden oder warum ein Gedenken in Eversberg nicht etabliert wurde – Dr. Weidner kritisierte in seinen Antworten den generellen Umgang mit den Taten und der Erinnerung daran. Und zum Abschluss konnten die Zuhörenden doch mit einer Perspektive nach Hause gehen – zusammen mit einigen Städten soll es künftig einen digital unterstützten Erinnerungsort für die Taten und ihre Opfer geben